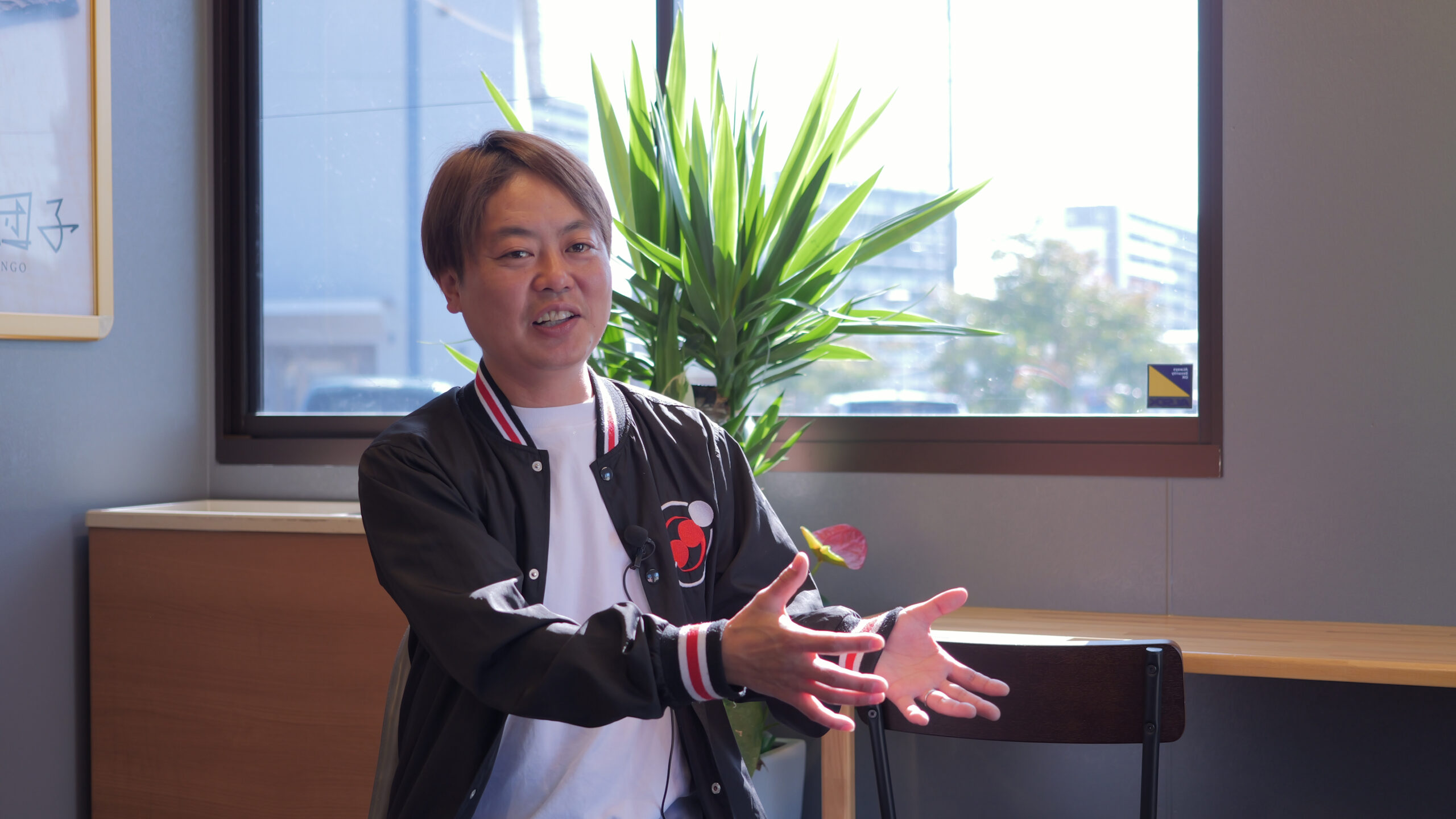

大石 将太

株式会社つづみ

代表取締役

歩き続けろ

OISHI SHOTA

日本人の心を長崎から展開する企業

和菓子は、ただの甘味ではない。四季の移ろいを映し、静けさと祈りを包み込む、食べられる芸術だ。あんこの奥に宿るのは、刹那をとどめる美意識と、口の緊張をほぐすような柔らかい甘み。日々の中でふと気持ちをゆるめてくれる存在であり、しかし同時に心が正座するような、摩訶不思議な力を持つ食べ物といえよう。

長崎県諫早市に本社を置く株式会社つづみは、わずか5名という最小編成で全国25店舗を擁し、さらに百貨店や催事の“移動販売”まで合わせて同数を走らせている。製造ラインは一切持たず、OEMに徹し、販売だけを極限まで研ぎ澄ませる。合理性とロマンが背中合わせで同居するこのビジネスモデルの指揮を執るのが代表取締役の大石将太だ。

ファブレスモデルで全国に届ける「職人の技」

創業は7年前。大石はもともとクレープショップを経営していた。店頭レジ脇に置いた和菓子パックが、本命のクレープを差し置いて飛ぶように売れた。砂糖と餅米と餡子。たったそれだけのアルケミーに、見知らぬ老若男女が列をなし、財布のひもを緩める。その光景を見た瞬間、大石は「和菓子にはまだ誰も掘り尽くしていない鉱脈がある」と直感した。

しかし彼は製造という“重機”を自社で抱える愚を犯さなかった。製造を請け負う職人や工場は全国に散在し、その土地ごとに歴史と水と空気を含んだ餅を打つ。ならば餅の製造は彼らに任せ、自分たちは売ることだけに集中するファブレスモデルを構築する。そう決めた瞬間、ビジネスは劇的に軽くなった。

軽くなった分だけ、大石はひたすら前へ踏み込む。各地の食文化に合わせて味噌餡や辛口のみたらしを繰り出し、冷凍技術で品質を封じ込めたまま日本列島を縦断する。OEMとフランチャイズを掛け合わせたその手法は、地方の和菓子職人を現代のサプライチェーンに接続する回路でもある。「地方に埋もれた職人の技を、都市のショーケースへ連れ出す」。その言葉には、地方を浮上させる可燃性の“願い”が詰まっている。

しかし道のりは平坦ではなかった。創業3年目、OEM先の主要工場が突然生産ラインを停止した。突如2万本の団子が宙づりになり、催事の予定は白紙。そこで大石はトラックを自ら運転し、九州から関西まで雨の高速を突っ走った。朝焼けの神戸港で荷を受け取り、夜の繁華街で臨時販売所を組み、そして完売させた。

つづみ式販売術

現在は、団子・大福・わらび餅を主力に据えながら、各地域と協働した限定フレーバーを絶えずリリースしていると語る大石。販売員には「売る」とは別に「語る」訓練を施す。団子ひと串の背後にある職人の手の温度や、餡に潜む土地の水脈を、物語として差し出す…それが“つづみ式販売術”だ。

社内文化は徹底してフラット。5人全員が代表番号を持ち、電話を取った瞬間に“顔”として振る舞う。製造を外注し、販売網をフレキシブルに伸縮させる彼らにとって、役職より機動力が価値を生む。「大企業にはスーツがある。僕らには靴底しかありません」膝を折り曲げ、今でも店舗の什器を自ら運び込む大石。その背中を見て、アルバイトは翌日もう一歩、深く膝を曲げるようになる。

歩き続けろ

今の大石の視線は、海の外にある。創業当初から標的に据えるのは「世界の甘味マーケット」。フランスのサロン・デュ・ショコラの脇で餅を焼き、ニューヨークのベーグル屋台に串団子を刺す…そんな光景を現実にするため、現在は海外フランチャイズのスキームやハラール対応の餡開発が進行中だ。

「団子は弾力だけで世界をひれ伏せられる力があると思います」と大石は言う。半分は冗談かもしれないが、半分は本気だろう。彼が信じるのは、米粉と水だけが放つプリミティブな力と、そこに宿る“共食”の可能性だ。団子を千切り、隣人に分け与える。そのたった一手が、国家も民族も軽やかに飛び越える、そう彼は確信している。

最後に若者へのメッセージを問うと、彼は短くこう答えた。「結局、歩きながら考えるしかないと思います。考えるだけでは何も始まりませんから」

失敗は靴底についた泥だ。乾けば勝手に落ちる。彼は今日も歩き続けるだろう。

世界はまだ、この串団子の歯ごたえを知らない。

大石 将太

株式会社つづみ 代表取締役

元クレープ店経営者。長崎県諫早市で2018年に株式会社つづみ本舗を創業し、製造を外部委託する独自モデルと冷凍技術で団子・大福の全国25店舗を展開。5名体制で販売に特化、若手職人と協働し地域毎の味を提案し海外進出を狙う。